تْساحي فَرْبِر رسّام وفنان كوميك وكاتب، يُدرّس في أكاديمية "بتسلئيل" للفنون. حاز على جائزة وزير الثقافة في مجال الإبداع الأدبي العبري، وعلى جائزة الإبداع للكتّاب العبريين على اسم ليفي أشكول. وصلت روايته الأولى "أحجار" إلى القائمة القصيرة لجائزة سابير المرموقة للأدب.

من هم المبدعون الذين أثّروا عليك؟

قبل سنوات عديدة، شاهدتُ فيلم "فلوخ" من إخراج دان وولمان، وقد كُتب السيناريو بالتعاون مع حانوخ ليفين. الفيلم قاتم وكئيب، ويؤدي فيه أبراهام حلفي -الممثل والشاعر -الدور الرئيسي. الحبكة بسيطة للغاية: فلوخ رجل في السبعين من عمره، متزوّج من امرأة قبيحة تُدعى غيردا، وهو جدّ لطفل رضيع. يبدو أن هذا الطفل هو كلّ عالمه، ولذلك، عندما يُقتل في حادث سير مع والديه -ابن فلوخ وزوجته -يقرّر فلوخ الطلاق من زوجته العجوز، ويشرع في البحث عن امرأة شابة تنجب له طفلًا، علّه يحظى لاحقًا بحفيد جديد.

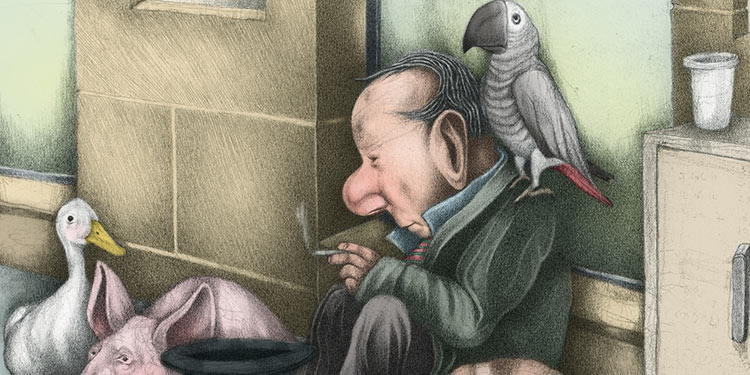

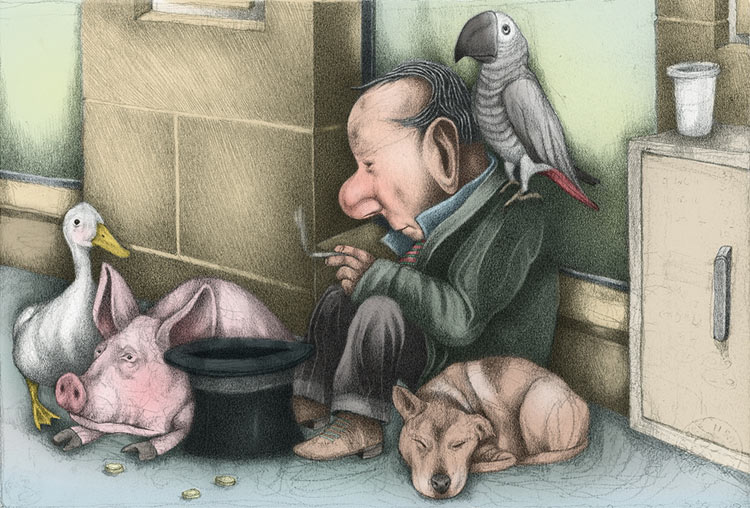

أذهلتني القوّة الغروتسكيّة الكامنة في ملامح وجه أبراهام حلفي المعبّرة؛ بدا لي وكأنّ كلّ أحزان العالم مختبئة فيها. بدأت أبحث عنه وأقرأ عنه؛ آلمني شعوره بالوحدة، ووقوعه في حبّ نساء أصدقائه. قرأت قصائده الرائعة، ومنها قصيدة "الببغاء يوسي"، التي كتبها وهو في التاسعة والعشرين من عمره، في غرفته المستأجرة في تل أبيب، حين أدرك المصير الكئيب الذي ينتظره:

"أعزب، بلا ذات ظلٍ، ولا من تَلِدْ.على ببغاء مثلك، يمنع الحبّ. يوسي، يوسي، أنت لن تُحبّ أبدًا.أمثالُكَ جُبلوا على الثرثرة يؤنسون الشعراءَ في فورةِ الثورةِ والغضب،بينَ قلوبٍ بليدة، آثمة.أمثالكَ في الدارِ محضُ دُمى،

يلهو بها الأطفال.

ثرثر يا يوسي،وآنسني كحبة زيتون.

قلبي اليوم خواء."

تذكّرتُ كيف روى أحد روّاد مقهى "كسيت" ذات مرة عن أبراهام حلفي، أنه خرج من المقهى عند المساء، هزيلًا، قصير القامة، مرتديًا معطفًا طويلًا. فإذا بعصفور، من قمة شجرة في الشارع، يُلقي بفضلاته على صلعته اللامعة. قال الراوي إن حلفي اكتفى بمسح رأسه، ثم رفع بصره إلى الأعلى، وابتسم بأسى، وقال: " أما زينة الطيور، فللأغنياء..." -فَرَقّ قلبي له.

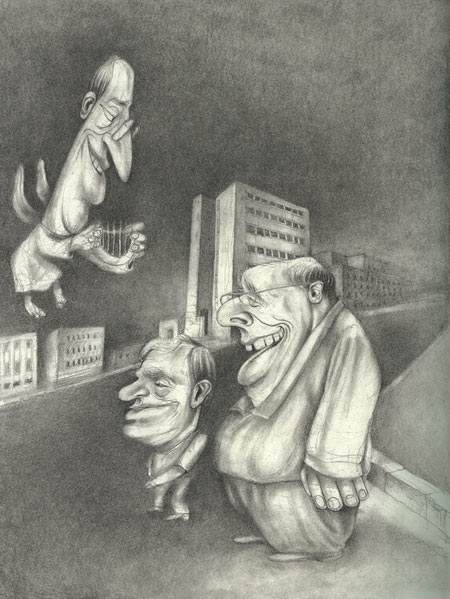

كنتُ في التاسعة والعشرين من عمري آنذاك. جلستُ مساءً في غرفتي المستأجرة بحي نحلاوت في القدس، منهمكًا في إعداد مشروع تخرجي من أكاديمية بتسلئيل. كانت الرسومات وجوهًا كاريكاتورية لسياسيين. رسمتُ شلوميت ألوني، وفكرتُ في أبراهام حلفي. لم يكن حلفي على قيد الحياة آنذاك، فقد توفي منذ سنوات طويلة، لكنني شعرت وكأنه يبتسم لي ويخاطبني عبر الزمن، كما يفعل كل فنان مع تلميذه الأصغر، أو مع صديقه.

في يوم عرض المشروع، لم تُعجب الرسوم كثيرًا من أساتذتي في بتسلئيل، وتساءل بعضهم بصوت عالٍ إن كنتُ "بارعًا أم مجرد متصنّع" -ولم تكن نبرتهم تحمل مديحًا. ومع ذلك، أجازوا لي المشروع. في الحقيقة، كانوا غالبًا ما "يجيزونني رغم كل شيء". (لاحقًا، اشترت القناة الثانية المشروع بأكمله من أجل الموسم الأول من البرنامج التلفزيوني الساخر "هَحرْتْسوفيم"، لكن تلك قصة أخرى).

*

لم تُكثر من رسم كتب قصصية بنصوص كتبها آخرون. هل هناك سبب لذلك؟بالتأكيد. قبل نحو سبعة عشر عامًا، عرضت عليّ كاتبة أطفال شهيرة جدًا أن أُرسِم كتابها. أرسلتُ لها رسمة واحدة كنموذج، لكنها لم تُعجبها.كانت القصة التي كتبتها تدور حول جدة تُدعى مينا، لديها ثلاثة عشر حفيدًا، وطفل آخر في الطريق. تسافر الجدة مينا لزيارتهم، وأثناء الطريق تتوقف في بقالة صغيرة لتشتري لهم بعض الأشياء اللذيذة، وفي الوقت نفسه ترغب في أن تُري صاحب البقالة صور أحفادها.لكن صاحب البقالة لا يبدي اهتمامًا برؤية الصور، غير أن الجدة لا تتراجع، وتبدأ بملاحقته في دوائر.

إلى هنا، كان ما وصفته هو محتوى الرسمة التي أعددتها. أرسلتها بالبريد الإلكتروني إلى الكاتبة، ولم يمضِ وقت طويل حتى اتصلت بي هاتفيًا وقالت:

"تساحي، هذه الرسمة التي أرسلتها لي كنموذج، قبيحة جدًا!"

فسألتها: "لماذا قبيحة؟"

فأجابت: "لأن الجدة قبيحة. إنها سمينة جدًا."

فقلت لها: "وكيف تودّين أن أرسمها؟"

قالت: "ارسمها نحيفة، وكأنها كانت في يوم من الأيام عارضة أزياء."

فقلت: "لكنني أعرف الجدّات. كان لديّ اثنتان منهن... ولسن جميعًا نحيفات مثل العارضات."

فقالت: "حسنًا، لكن هذا القط الذي رسمته هناك في الأسفل، هو أيضًا قبيح."

فسألتها: "لماذا قبيح؟ إنه قط برتقالي لطيف، مستدير مثل كرة، ورسمت له وجهًا يشبه وجه شيخ صيني... ألا ترين كم هو ظريف؟"

لكنها أجابت: "لا، إنه سمين جدًا."

سألتها: "حسنًا، فكيف تريدين أن أرسمه؟" (وكدت أضيف: "كأنه كان هو أيضًا

عارضة أزياء؟")فأجابت: "ارسمه، من فضلك، نحيفًا، بعينين كبيرتين، مثل شخصيات والت ديزني."

فقلت لها: "اسمعي، أنتِ طلبتِ مني أن أرسم بقالة في بنيامينا، صحيح؟ في تلك البقالة، يوجد في الزاوية برميل مليء بالسمك المملّح. هذا القط يأكل السمك المملّح ليلًا ونهارًا، فكيف تريدينه أن يكون نحيفًا وله عينان كبيرتان على طريقة ديزني؟"

تلك الكاتبة المعروفة امرأة صغيرة الحجم جسديًا، لكنها تملك عزيمة نفسية جبارة. ويبدو أنها ليست معتادة على أن يُعارضها أحد. وبما أنني واصلت الرد عليها، غضبت وسألتني بنبرة مصطنعة العذوبة من خلال سماعة الهاتف:"قل لي، تساحي، أنت تلوّن بالألوان المائية، أليس كذلك؟"

أجبتها بحماسة: "بلى!"فقالت: "إذن، دعني أخبرك أن رسوماتك تبدو وكأنك رسمت للجدة مرضًا جلديًا!"

هنا انتهت المكالمة. أعدتُ سماعة الهاتف إلى مكانها، وتوجّهتُ إلى الرسمة أبحث عن "مرض الجلد" الذي تحدثت عنه الكاتبة. نظرتُ إلى الجدة المرسومة، ولم أفهم شيئًا في البداية. ثم، فجأة، انفتح أمامي المعنى. كما ذكرت، كان ذلك قبل نحو عشرين عامًا، وكانت الكاتبة حينها جدة بالفعل، وهي اليوم أكبر سنًا، لكنها كانت آنذاك جدة شابة، وكانت خائفة. لم تكن تريد أن يظن الأطفال أنها هي الجدة المرسومة: جدة بأنف يشبه حبّة البطاطا ونظارات مضحكة. أرادتني أن أرسمها مثل دمية "باربي" مسنّة.

لكنني كنت حريصًا منذ البداية على ألّا أرسم دمى باربي، لأني لم أكن أرغب في أن يكون لدى الفتيات الصغيرات نموذج مشوّه لجسد المرأة.

فاتصلتُ بها من جديد وأبلغتها أنني لا أرغب في رسم الكتاب. وفي اللحظة نفسها تقريبًا، تواصلت معي دار النشر "مودان"، وطلبوا مني أن أرسم كتبًا أخرى، من دون جدّات على الإطلاق، كي لا يظن أي طفل أن الجدة المرسومة هي الكاتبة نفسها.

قلت إن هذا يناسبني تمامًا. ثم اتصلت بي الكاتبة مجددًا، وهكذا استمرّ الأمر، جولة بعد أخرى، من الملاحظات والحذف...

أنا أحبّ تلك الكاتبة كثيرًا. هي امرأة طيبة وعزيزة على قلبي. كنت أزور بيتها في "رمات إفعال"، أتذوّق كعكات الكريمة المذهلة التي كانت تخبزها، وأسمعها تقول لي: "ومن غيري سيُعدّ لك كعكات كهذه؟!"، وأصغي إليها وهي تعزف على البيانو الأبيض في الطابق الثاني أغاني الأطفال التي نشأتُ عليها.

لكن، على الرغم من الكعكات والأغاني، قررتُ ألّا أعود إلى تزيين كتب الكتّاب

الآخرين برسوماتي.

لو طُلب منك أن تدرّس أو تكتب عن تاريخ الرسم التوضيحي، فماذا كانت ستكون جملك الأولى؟ وبماذا كنت ستبدأ؟

أُدرّس منذ سنوات غير قليلة تاريخ القصص المصوّرة العبرية (الكوميكس) في قسم الثقافة البصرية والمادية في أكاديمية "بتسلئيل". في الحصة الافتتاحية من المساق، أبدأ ببضع كلمات تمهيدية وأقول: قد لا يكون الأمر مفاجئًا، لكن في حين أن الكوميكس العبري وُلد في مقهى -بلقاء بين أريه نَڤون وليئة غولدبرغ في مقهى "كاسيت"، في مقره الأول بشارع بن يهودا في تل أبيب عام 1935، قبل فترة من تعاونهما لاحقًا في "دڤَار للأطفال" - فإن الكاريكاتير العبري وُلد قبل ذلك بعامين، في طابور انتظار عند محطة حافلات.

حدث ذلك في لقاء جمع بين برل كتسنلسون، محرر صحيفة "دڤَار"، والرسّام نَڤون، أثناء انتظار حافلة خطّ 2، عند محطة كانت تقع قرب سينما موغرابي، في زاوية شارعي ألنبي وبن يهودا في تل أبيب.

بمعنى: إذا كان الكوميكس وُلد في مقهى، والكاريكاتير وُلد في طابور حافلة، فالسؤال هو: أين وُلد الرسم التوضيحي؟

أخشى أنني لا أملك إجابة يقينية، لكن إن واصلنا التفكير على هذا المنوال، فثمّة بالتأكيد احتمالات شيّقة للغاية.

.

هل تعتقد أن ثمة علاقة بين النجاح والجودة؟

قال لي ذات مرة شخص يُدعى داني كرمان إنه لا يرى علاقة حقيقية بين الاثنين. والجميع، كما قال، يوافقونه الرأي -إلى أن ينجح أحد كتبهم نجاحًا باهرًا. من تلك اللحظة بالذات، يصبحون مقتنعين تمامًا بأن هناك علاقة، بل علاقة وثيقة، وأن كتابهم ليس فقط ناجحًا بل أيضًا جيد، أي عالي الجودة.

فكرت طويلًا، وخلصت إلى أنني لا أملك إجابة أذكى من هذه. في الوقت الحالي، أوافق داني تمامًا. لكن إن حدث في يوم من الأيام أن حقق أحد كتبي نجاحًا تجاريًا كبيرًا، فأنا واثق من أنني سأبدأ فورًا بالإيمان بأن هناك علاقة عميقة بين النجاح والجودة -علاقة لا يمكن فصلها.

هل هناك كتب تحبّها وتعود إلى قراءتها مرارًا وتكرارًا؟ وإذا كانت الإجابة نعم، فهل تودّ أن تخبرنا ما هي، ولماذا هي قريبة إلى قلبك؟

بالتأكيد. من حين لآخر، أعود إلى كتاب لين الكبير ولين الصغير الرائع للكاتب الصيني تشانغ تيان-وي. على صفحة العنوان الداخلية كُتب: "قصة للأطفال مع العديد من الرسوم" - لكن من المؤسف أن النسخة العبرية لم تذكر اسم الرسّام.

أعود أيضًا إلى تشيبي الجميل، للكاتب اليهودي-الهنغاري بيلا سينِش (والد حانا سينِش). وهنا، على العكس تمامًا، يظهر اسم الرسّام التشيكي البارع أوندجي سكورا.

لكن الكتاب الذي أعود إليه مرارًا وتكرارًا، يرتبط في الواقع بحكاية حدثت قبل سنوات عديدة...

لأفيف، الطفل ذو النظارات من الطابق الثاني، كانت هناك مكتبة في بيته.

داخل غرفته، على امتداد الجدار الشرقي المقابل لسريره، انتصب دولاب خشبي كبير يحوي رفوفًا مصطفّة عليها كتب كثيرة، مرصوصة بعناية جنبًا إلى جنب. كانت هناك كل كتب "السباعية السرية"، و"فرقة المحققين والكلب"، وسلسلة "حَسَمبا"، وكتب إريش كستنر – في الواقع، كل ما يمكن أن يحلم به طفل آنذاك – وكل شيء مصنّف ومرقّم حسب التسلسل الزمني.

وكان لديه أيضًا دفتر خطوط سميك، يسجّل فيه اسم كل كتاب يعيره، وتاريخ الإعارة، ولمن (وكان يسمح عادة بفترة تمديد تقارب الأسبوعين). وكان يرفع إصبعه بإيماءة ذات أهمية، يعدّل نظارته السميكة، ويتحدث بأسلوب أمين مكتبة بالغ، يروي طرائف وملاحظات عن عادات القرّاء المتبدّلين، كأن يقول مثلًا عن "غروس" ابن الجيران، الذي رغم أنه بات في الصفوف العليا من المدرسة الابتدائية، لا يزال يقرأ فقط الكتب ذات الأحرف الكبيرة والمشكولة، مثل كتب "توخيدِس".

لدى أفيف تعرّفت لأول مرة إلى كتاب "التيس عند الحلاق"، وهو مجموعة من القصص كتبها إريش كستنر لمجلات أطفال وصحيفة برلينر تاغبلات. كانت القصص غريبة بعض الشيء، غامضة، لكنها في الوقت ذاته مؤثرة وتلامس القلب. شعرت أنها غير بديهية، وأن جوهرها يصبح أكثر عمقًا حين لا يوجد تفسير عقلاني للأحداث.

تعليقات (0)

إضافة تعليق